PicoRubyを理解する1

ちゃんと中身を理解できてなかったので、コードや資料を読んで理解したい。

特にパーサーやVMの周りをどうやって小さくできているのか。

まずは基礎知識から。

公式情報

羽角さんの資料

2025

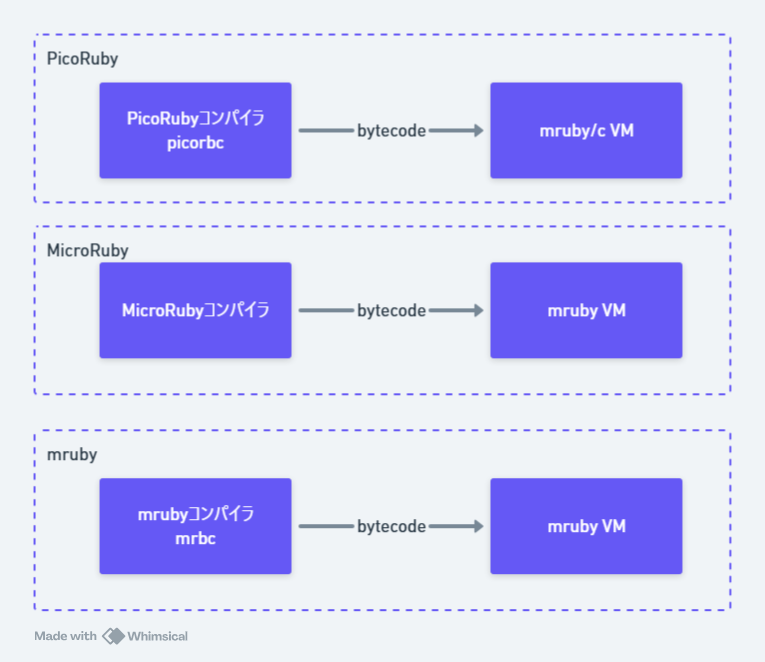

MicroRubyとは?

Ruby会議には参加できてないので、詳細はブログの記事からの理解ですが、以下のような、図のような感じなのかと理解しました。コンパイラをカスタムして準備してしまうのが驚くべきところ。パーサーもPrismに置き換わっているらしい。

で、コンパイラの周りやmrbgemの扱いなどは、やはりコードを追っていかないといけない。

2024

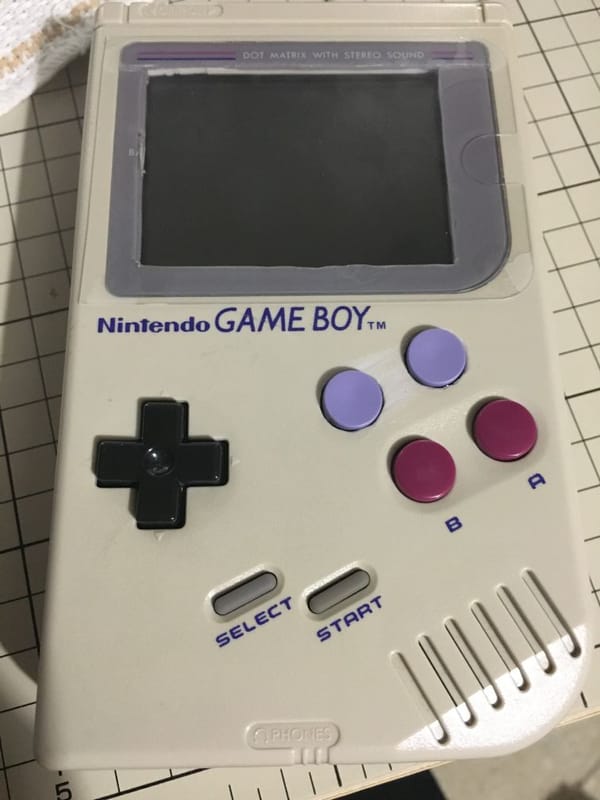

Matz:「そっか、256KBあったらmryubyのVMだけなら動くのか。」

ESP32でPSRAM 8M乗ってるとmrubyのパーサ/コンパイラも込みで動かせた実績あるので、Raspi PicoでもPSRAM搭載ボードなら行けるはず。

羽角さん「僕としては、PicoRubyとかmrubyのエコシステムを広げていくのに、PicoRubyコンパイラを作っただけじゃ面白くなくて、使われないと楽しくないわけですよね。」

とても共感。C書けるなら、Cで書いてしまっても良いのだけど、せっかく環境を作るからには他の人に使ってほしい。羽角さんは一人でエコシステムまで作ろうとしててほんとすごい。

買って読んでみた。

基本的なところからとても丁寧に書いてあるので、PicoRubyちゃんと使いこなしたい方は必読と思いました。

その他

https://www.slideshare.net/slideshow/mruby-c-and-data-flow-programming-for-small-devices/278614229

mruby/cについて、田中先生のスライドが公開されていた。

Node-REDから使えるようにした、というお話。

次のステップ

PicoRubyのコードを読む。