電子工作遍歴をたどる(1)

経緯

最近、Rubyの界隈で自作キーボードからの派生も含めて電子工作を始める人が増えているようで、もう少し前からやってた自分としては、そんな状況がとても嬉しく小躍りしてます。

私は色々動画とか見つつ、それに憧れて、真似をしたり創作をしたりを繰り返して、だんだん作りたいものを作るのに何をすればよいか判断できるようになってきました。

一応組み込みに近い開発やら研究やらPMの仕事をしてきましたが、直接的にマイコンを触ることはほとんどなかったので、背景知識はありつつも、それ以外は初心者からスタートした人間です。

最初のハードルの高さを超えると一気に楽しくなった実感があるので、そのハードルを下げるお手伝いを色々したいなと思っています。

話は変わりますが、先日、PicoRuby Overflow会議というのがあり、少しポスターセッション的な枠で参加したりして、とてもいい時間を過ごしてきました。そこで色々新しいことの挑戦される方の話を聞いて、応援したい気持ちが更に高まりました。

支援の一つとして、昔書いた「ゼロから始めるmrubyデバイス作り」のLight版を無償公開しました。

https://kishima.github.io/my_books/20250719/my_mruby_device_light_v1.0.pdf

私も最初から、基板を作ったりしたわけではなく、色々既存のものを組み合わせたり、真似したりして楽しむところからのスタートでした。ネットを眺めるとすごい作例ばかり目につきますが、誰でも最初は小さなところからのスタートだったはずなので、その過程の例を紹介できれば、電子工作の気持ちの面での壁を超えるサポートができるかと思って、作例を紹介することにしてみました。守破離の流れをお伝えできればと思います。

最初の2つは思い出話から。写真とかはなく。

作例1 じゃんけんマシン

小学生のころ、小学校の図書館にあった工作の本に、ICとか使わずに配線だけで、じゃんけん対戦ができる装置の作り方が書いてありました。

夏休みの自由研究でそれを見様見真似で作ったことがあります。多分これが記憶に残っているうちで最初の電子工作だと思います。

はんだ付けもした記憶があります。ホームセンターに売ってる安いはんだごてで、人にも聞かずだいたいは一人で延々と取り組んでた記憶があります。当時の状況を思うと、感傷的になる思い出です。

どんな回路だったんだろうなあ。あの本をもう一度読んでみたい。

作例2 音でLEDが光るマシン

多分その次の年の夏休みに作ったもの。小学6年生でしょうか。

当時かそのちょっと前、音に反応してくねくねするダンシングフラワーが流行っていて、それを見て、音で反応するトリガーにできるのなら、何か光らすことができるんじゃないかと思い、ダンシングフラワーを分解しました。

ダンシングフラワーのコアを、スイッチを入れると複数のLEDがチカチカする電子工作キットのスイッチとして無理やり合体させました。

電圧とか電流とかよくわかってないのに、よくやったなあ、と思います。

たぶんこれが最初の創作電子工作だと思います。

それ以降は、BASICを触り始めたり、部活が忙しくなって、電子部品関連触るのは大学の工学部の授業までおあずけになります。

大学では電気系だったので、最低限の電気回路関係の基礎は学びました(不真面目な生徒でしたが)。当時はどうやって使う知識なのかよくわかってなかったですが、電子工作を始めてやっと肌身をもって感じことができた知識も多いです。

作例3 ESP32で温度センサー

時間は流れて、社会人になりました。社会人になって本格的な産業用の組み込みソフト開発にも触れて、RTOSや組み込みLinuxなどの経験も積みましたが、電子工作はほとんどやってませんでした。

特に2014~2016年まで、仕事で海外出張繰り返して、人生で最高にやばい時間を過ごしてた反動で、何かいままでやりたいと思ってできてなかったこととして、電子工作にも手を出そうと思いました。

加えて、そのやばい仕事で、ソフトウェアのPMとして初めてHW屋さんとバチバチやりあった経験もあって、HW屋さんとの会話について行けるように電子機器の基礎知識を付けたいという思いもありました。仕事で長年組み込みやっているフリーランスの方にもArduino使った治具作ってもらって助けてもらったのもあり、それくらい自分で作れるようになりたい、という思いとかいろいろ重なっていたように思います。

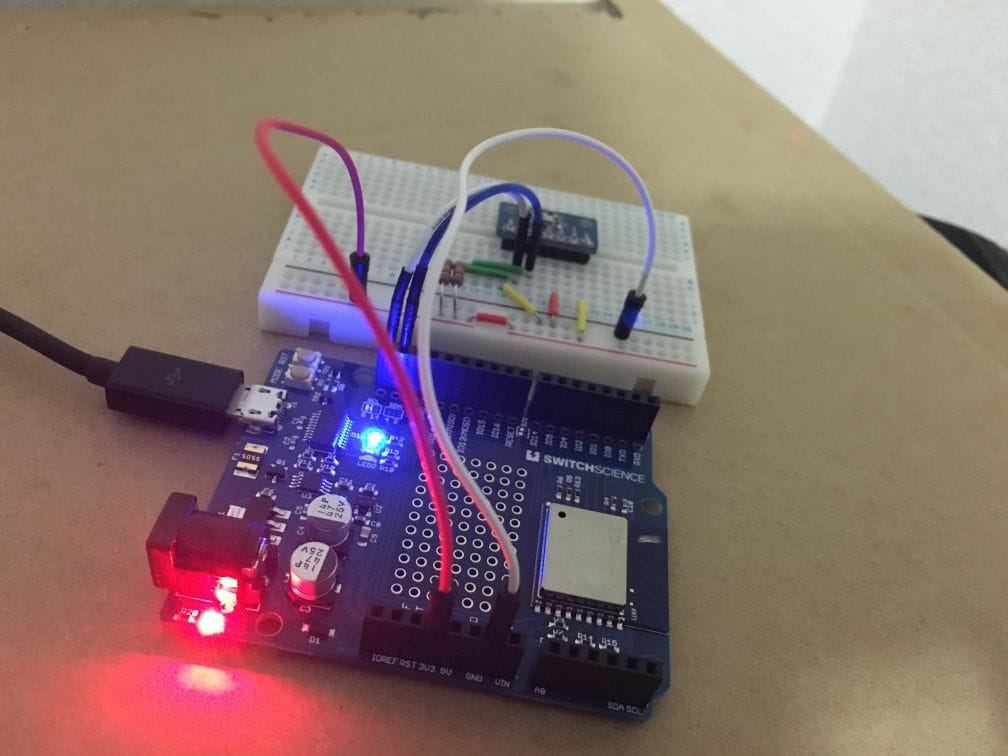

記録を振り返ると、やっとプロジェクトが落ち着いてきた2016年の中ごろに、ESPシリーズを触り始めたようです。

ESP8266で温湿度センサーをつないで、結果をさくらVPSのサーバに送っていたと記憶してます。

温度センサがマイコンに近いと、放射温度を拾っているのか、結構温度が高くでてしまう現象に遭遇して、センサの難しさも学びました。

作例4 ラズパイ遊びとUSBスピーカー

それから勤務場所の変化とかあり、少し間が空いて、2017年。このあたりから電子工作を本格的にやってみようという気が出てきたようです。

ラズパイ3を買って、モニタ付きのセットに乗せてみたりしました。

ゲームを動かしたりしたくて、USBスピーカーを繋ぎましたが、ちょっと市販品が大きかったので、練習がてら、小さなスピーカー+アンプ回路+USBオーディオ変換を合体させて、小さなUSBスピーカーを作りました。

ここのあたりからコロナ期になるまでの数年間集中的にいろいろ作りました。